活動実績

大阪府教育庁障がい理解教育研修「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」実施報告

「よりよい社会づくりにつながる学び支援」の一環として、ベネッセこども基金では、社会にはさまざまな人がいるということを肯定的に体感する機会創出の支援、そして多様性を自然に尊重する日常をつくるための教育現場の在り方の検討を行っています。

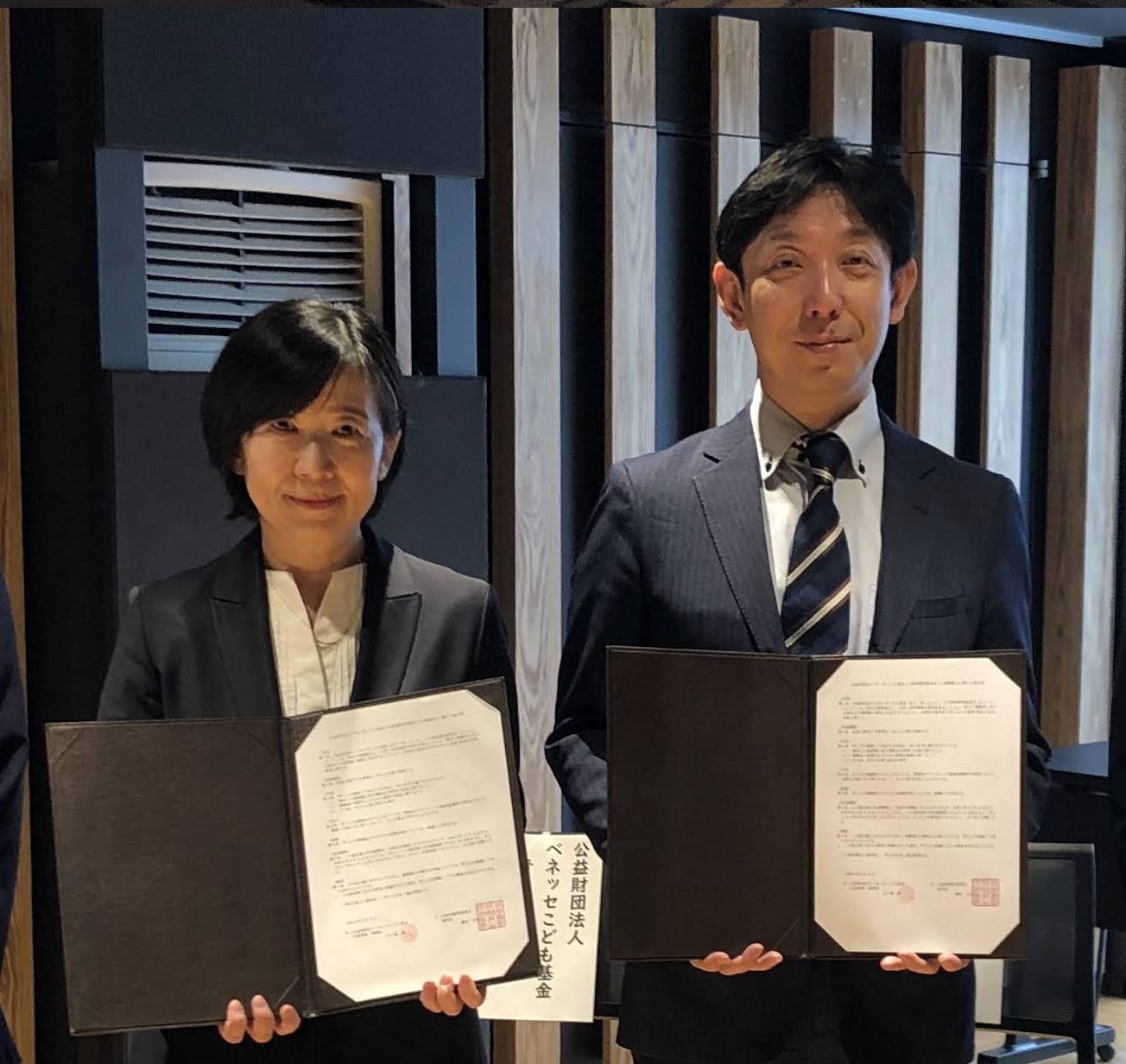

この度、大阪府教育委員会との連携協定を締結し、2024年1月25日、26日の2日間に渡って大阪府教育庁主催の「障がい理解教育研修」を共同実施しました。大阪府は、2022年度のワークショップ「障がい理解教育はどうあるべきか」にご参加いただいた自治体の一つでもあり、都道府県教育委員会との研修の実施は、広島県教育委員会に続き日本で2例目となります。

障がいや多様性についての理解を深め、インクルーシブ教育を実践する視点を育成することを目的に開催された研修 -ダイアログ・イン・ザ・ダークの体験とディスカッション- の様子について、参加者の声を交えてご紹介します。

より感性に訴える「障がい理解教育研修」を

大阪府下の市町村教育委員会に所属する指導主事を中心に、大阪府教育庁指導主事、府立学校管理職などを対象として、合計38名に研修を行いました。ベネッセこども基金との連携協定締結式において、大阪府教育庁市町村教育室の桝田千佳室長は研修実施への思いを次のように語っています。

「大阪府下の公立学校の学級では、多様なこどもたちが同じ教室でともに学んでいます。そのような日常の中で自然に障がい理解が進むこともありますが、障がいのあるなしに関わらず、互いの違いを理解することはインクルーシブな環境をつくるための重要な課題です。

これまでにも障がいのある方や保護者のお話を聞く、アイマスク体験など、さまざまな障がい理解教育は行ってきましたが、より感性に訴える研修を行いたいと考えてきたところです。今回の研修は、障がい理解教育だけでなく、チームビルディングとしてもとても効果があると期待しています。

また、私自身も暗闇を体験した際には、自分の状況や気持ちを声にしなければ伝わらないということ、誰かに頼ることの大切さをも感じることができました。体験する指導主事や教員にとっては、自身の心を解きほぐす効果もあるはずです。きっと、多様なこどもたちの気持ちを受け止める感性を呼び覚ましてくれることでしょう」

純度100%の暗闇"で体験する、自身の心と関係性の変化

会場となったのは、高槻城公園芸術文化劇場サンユレックホール。どんなに目を凝らしても全く何も見えない暗闇の中で、6〜7 人に分かれた全2グループが3回に分かれて研修を行いました。90分に及ぶ暗闇体験では、グループごとに1名のアテンド(視覚障がいのある暗闇の案内人)と共に行動し、誰もが学校で経験したことのある「ある行事」 を行います。

今回の研修は希望制のため、異なる自治体から幅広い参加者が集まりました。多くが初対面のメンバーです。集合時、会場には緊張感が漂い、参加者同士での会話はほとんど交わされていませんでした。

暗闇に入る前に白杖(視覚障がいのある人が使用する白い杖)の使い方のレクチャーを受ける間も、参加者は声を出さずに相槌を打ちます。視覚障がいのあるアテンドは相手の反応を「聴く」ことはできても「見る」ことができません。「皆さん、声が聞こえませんが、ここにいらっしゃいますか?」というアテンドからの問いかけに、慌てて「はい」と声を出し、声によって自身の存在や相手への反応を伝える必要性に気づく場面となりました。

暗闇に何があるのか、これから何をするのかという情報はほぼ与えられないまま、二重扉で囲まれるホールの前室へと移動。お互いをニックネームで呼び合い、所属や肩書きもわからない状態でのスタートです。外扉を閉めると、暗闇への驚きの声が漏れ聞こえました。さらに内扉を開けて一歩進めば、そこには未体験の"純度100%の暗闇"が広がっています。

視覚を遮られた空間では、お互いの微かな気配や声が頼りです。「〇〇は、いまここにいます」と、「声で自分の状態を伝えなければ、自身の存在さえなくなりそうだった」(参加者)というほどの暗闇の中、グループでコミュニケーションをとり、周りの情報を共有しながら、はぐれないように移動します。さまざまな体験を共にしながら対話を進めることで、心も感覚も研ぎ澄まされていく90分間----。

体験を終え、扉を開けて出てきた参加者からは、口々に「まぶしい!」「想像以上だった」「あー、すごかった!」「もっと暗闇にいたかった」「ドキドキしたけど楽しかった」など、こどものような 率直な感想がこぼれます。どのグループも、スタート前と同じメンバーとは思えないほどに打ち解けていました。

「かわいそう」「助けてあげる」をゴールにしない

暗闇体験の興奮も冷めぬ間に、インクルージョン研究者である一般社団法人UNIVAの野口晃菜さんによる15分のインクルーシブ講演動画を視聴します。

講演では、本来のインクルーシブ教育は、ただ単に同じ教室で学ぶ"統合教育"ではなく、「マイノリティ を社会モデルとして捉え、授業やカリキュラム、指導方法、環境などさまざまな面から教育システムそのものを改革していくプロセスであること」、そして、「多様なこどもたちが教育を受ける権利を、場として保障し、その子に合った学びを保障すること」であることが解説されました。

さらに、「障がい理解教育」は、マジョリティ から外れているから「かわいそう」「助けてあげなければ」とこどもたちが思うことがゴールではなく、誰もがマイノリティになりうることに気づき、誰もがマイノリティ性を感じることなく過ごせる環境をどのように日常的に整えられるかが重要であり、それこそがインクルーシブ教育推進を支えるのだと具体例を用いながら展開していきます。

参加者への事前アンケートでは、これまでの「障がい理解教育の推進」について「課題を感じている(とてもそう思う・ややそう思う)」と答えた参加者は86%以上にのぼりました。

その理由としては、「障がいに対する知識や対応策の理解に留まっている」という声が多く、そのほかにも「取り組みを継続しても児童生徒の変容にまで至らない」「自分自身の知識や理解を深める必要がある」「当事者の立場になった発言ができないことがある」などと回答しています。人権教育の先進的な大阪だからこその現場認識の深さと言えそうです。

暗闇体験は教室で起こる状況にも置き換えられる

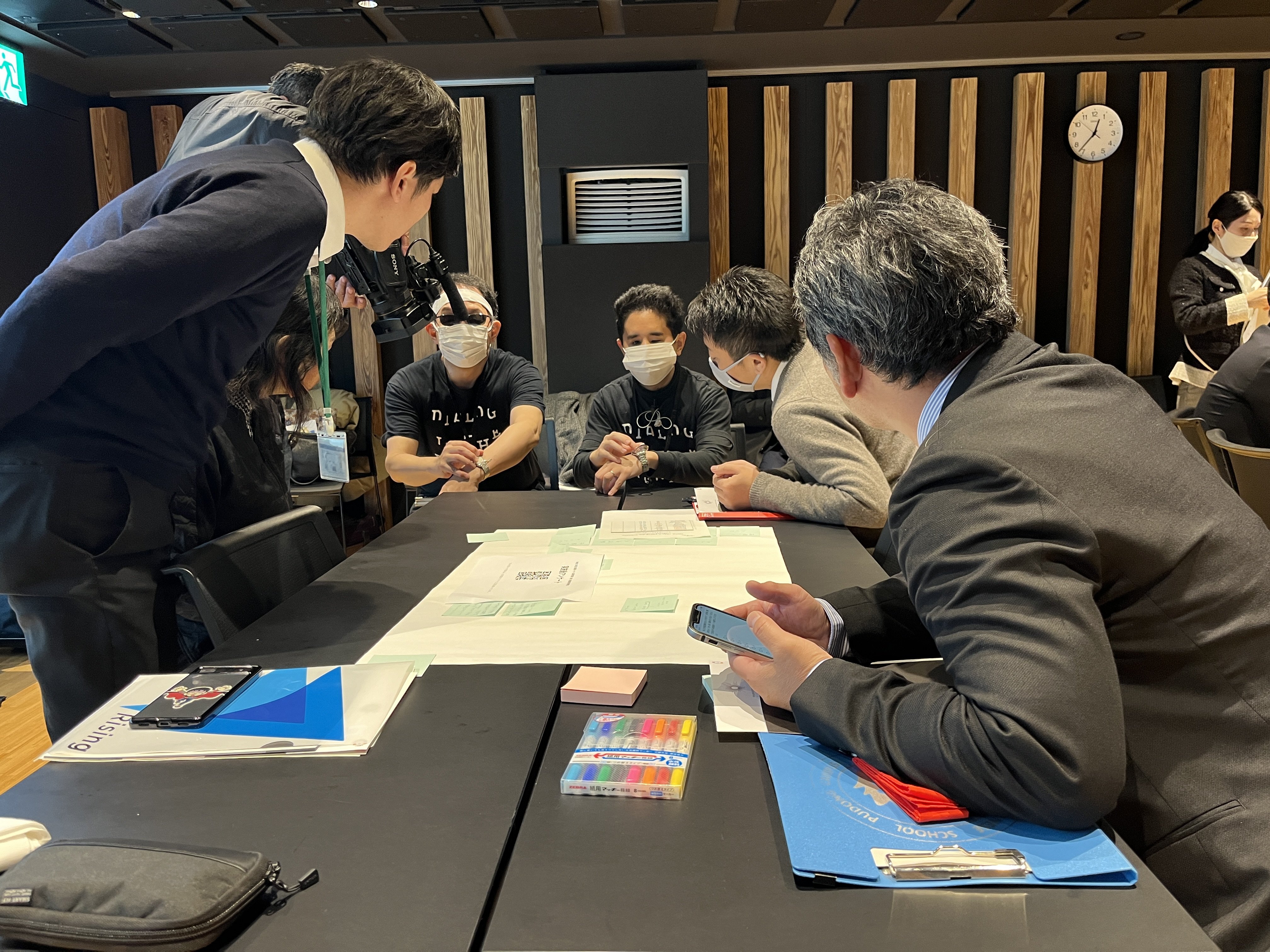

その後、簡単なアイスブレイクでほぐれたところで60分間の対話が始まります。暗闇での体験、講演動画視聴を経て行われたディスカッションは、参加者の嘘のない実感や率直な意見が活発に行き交う場となりました。

「暗闇は苦手なので緊張しました」と不安が先に立つ人も多い中、「アトラクション的なワクワク感があった」と楽しめた人もいれば、「相手の表情や視線、自分の姿勢などを気にしなくていいのは楽だった」と、かえって気楽な面もあったという声もあり、同じ環境や条件下であっても、一人ひとり感じ方が異なることがシェアされました。

また、全員に共通することとして、視覚障がいのあるアテンドや仲間の声、互いに触れた際に感じるぬくもりなどの安心感への言及も印象的です。

「アテンドの方が動くときに『少し離れますけどここで待っていてくださいね』と声をかけて くれて安心した」「声を出さずに黙っていると、どこにいるの?と聞いてくれる人がいてうれしかった」「人の声や手のぬくもりってこんなに安心するんだなと思った」「暗闇では相槌を打つときに、あなたに興味があるよと強く意識しながら声を出した」

このような暗闇での体験は、学校の教室で起こる状況にも置き換えられるのではないか----。その気づきから、対話は展開していきます。

「何をしていつ終わるのかわからないのは不安だった。授業でも見通しが持てない子はこんな気持ちなのかもしれない」「当たり前ってなんだろうと思った」「誰かと出会ってじゃんけんをして列になっていく場面があったが、自分はずっと一人だった。私は、『まだ一人です。誰かいませんか』と言えたが、とても勇気が必要だった。教室で困っているときに言えないこどもたちも同じなのではないか」

また、日常でマジョリティとして不自由なく暮らしていたとしても、環境が変わり、暗闇に一歩踏み入れるだけで、「暗闇を自由に歩けない」という障がいのある当事者に一変します。そのような状況の中でも仲間やアテンドと声をかけ合い 、安全で安心な環境をみんなで作ることができたことにも大きな手応えを感じたようです。

「知らない人ばかりだけど、信頼するしかない、心を開くしかないと思った」「わずかな時間で、こういうときは声を出そうとか、手を肩においても大丈夫とか、そういう暗黙の了解や共通理解がグループの中で自然にできた。人間ってすごいなあと思った」と体験を振り返る声の中で、「学校の教室で、あの暗闇のようにお互いに安心感を持って声をかけ 合える状況にするにはどうしたらいいのだろう」という問いも生まれました。

信頼関係の中での対話から生まれる「深い学び」

ダイアログ・イン・ザ・ダークはドイツで始まり、これまでに世界47カ国で開催実績があるプロジェクト。運営しているのは一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティです。発案者であるアンドレアス・ハイネッケという哲学者は、ドイツ人とユダヤ人の両親のもとに生まれました。その生い立ちから、争い対立する人たちも、対話によってお互いの立場を知り、状況を理解し、相互理解を深めることが必要だと考えました。あえて暗闇という環境を設営して対話を深めることで、憎しみや差別などがなくなるのではと考えたのです。この研修では、暗闇での対話の効果について、参加者も自ら気づき語り合いました。

「日常的に視覚に頼りすぎていた」「見えないことで嗅覚や触覚が敏感になる」など、視覚障がいのある方への理解や気づきはもちろんですが、「視覚的な情報がないことで互いの人となりがよくわかった」という声が多く上がったことで、自分とは異なる人への理解を進めるためにはどうすればよいかというテーマで対話は深まっていきました。

「まずは自分の気持ちに気づくこと、その気持ちを言葉にして伝えられること、それに対して大丈夫だよと言ってもらえること。障がいがあってもなくてもこういう関係が学校や学級にあることが大切」

「学校や学級が、みんなが安心できて、ありのままの自分でいいという空間であれば、こどもたちはそれぞれ自分の力を存分に発揮できるのではないか。暗闇の中でも自然に合意形成ができた体験は、どんな場でも応用できそう」

こどもだけでなく、教員についても同じことが言えるという気づきも生まれていきます。

「教員も、お互いに安心して弱みを出せる雰囲気を作る必要がある」

「わからないって不安なんだと思った。今いる場所やこれから起こることだけでなく、人に対してもそうで、認めてもらえる声かけ や、失敗しても大丈夫という雰囲気がとても大事」

「人って、実はすごく助けて欲しいし、誰もが不安な思いを持っている。本当はもっと確かめ合いながらつながりたい生き物なんだと感じました。そのとき、肩書きや関係性が邪魔になることがある。それをリセットできる状況を日常でも作ることが必要」

全体でそれぞれのディスカッショングループの対話内容を共有した後、大阪府教育庁市町村教育室小中学校課の指導主事である小林大志さんは次のようにまとめました。

「今回の暗闇の経験が素晴らしいものだったということが、みなさんの対話の内容から感じられました。信頼関係ができた中で対話をすると、こんなにも深まるということにも驚きました。『主体的・対話的で深い学び』と私たちはよく言いますが、『深い学び』とはまさにこういうことなのだと身をもって体感できました。ダイアログ・イン・ザ・ダークは、目的ではなくひとつの方法です。障がい理解やインクルーシブは正解のない問いですが、ここで今日ご自身が感じたこと、みなさんと共有したことを、各学校、各市町村に持ち帰っていただき、それぞれのやり方で広げていただければと思います」

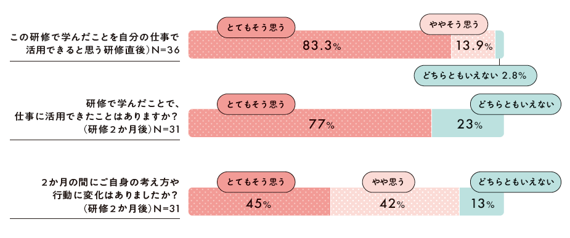

2か月後アンケートでもその効果は約8割で持続

研修後に記入したアンケートでは、研修効果について肯定的な評価をした人は、すべての項目においてほぼ100%を占める結果となりました。

具体的には、次のような声が届いています。

「自分の中になかった感覚や視点を感じることができた」

「自分自身の変容があったので、そこから広げていけると思った」

「共通の体験を持つことや、考える手前に感じることがあることへの気づきがありました」

「自身の価値観を揺さぶられました。マジョリティとマイノリティとは何か。普通なんてないと改めて気づきました」

「お互いのことを尊重し合うことから理解が進んでいくということを体験やディスカッションを通して感じた」

また今回は、ディスカッションの際にアテンドへの質問をする機会を持つことができました。互いに交流を深められたことについての言及も多く寄せられています。

「障がいについてわかったつもりにならないよう、(〇〇の障がいのある人ではなく) 一人ひとりを理解する必要性に気づきました」

「普段から視覚のない世界に慣れているアテンドの方はとても頼もしい存在でした。相手を尊敬するということが今日の1番の学びでした」

「体験すること、当事者の方からの話を聞くことがいかに効果があるかを改めて感じた。障がいのある方を支援するのではなく、ともに生きる観点を強く感じ、学ぶことができた」

「障がい理解教育とは、障がいの困難さ・状況だけを理解するのではなく、相手に興味を持って"自分ごと化"していくことだと思いました」

研修を行った日のアンケートの最後の質問に「この研修で学んだことを自分の仕事で活用できると思う(とてもそう思う・ややそう思う)」と答えた人は、97パーセントとなりました。さらに、2か月後の3月下旬の追跡アンケートでも、「2か月の間にご自身の考え方や行動に変化はありましたか?」に「とてもそう思う・ややそう思う」と答えた人は87パーセント、「研修で学んだことで、仕事に活用できたことはありますか?」に「ある」と答えたのは77パーセントとなりました。

考え方や行動の変化として挙げられたのは、「障がいはあるものではなく、社会との関係で生まれるものであると強く感じられるようになった」「個人モデルの考え方になっているものに気づけるようになった」「視覚情報に頼っており、不要な情報を得て差別をしていたかについて改めて感じることができている」「『対話』があれば、差別や偏見がなくなると確信した」ということです。研修を通して視点の転換が起こり、その後2か月が経過しても影響を及ぼし続けています。

仕事への活用についても、体験を研修などで語り伝えることや、研修そのものに対話を取り入れているなどの声がありました。

「不登校や病欠への接し方や受け止め方が変化した」

「対話を通した意見交流を研修会で取り入れた」

「容姿や障がいの有無にとらわれず、誰もが対等に関わり、みんなが平等である暗闇での体験は、視覚障がいの理解にとどまらず、差別や偏見の解消につながると思ったので、小学校の校内研修で『ダイアログ・イン・ザ・ダーク』での体験を紹介した」

「ユニバーサルデザインの学級経営と授業づくりについて各学校に今年度の振り返りをしていただいた」

「支援教育に関わる担当者会にて、児童生徒の実態把握や対話の重要性について説明する際、具体的な例として示しながら話している」

大阪府教育庁市町村教育室の桝田千佳室長は、この研修が今後、次のように展開していくことに期待を寄せています。

「通常の学級で障がいのある子も同じ学級でともに学ぶことは、大阪では以前から自然なことではあるのですが、そこからさらに、障がいがあってもなくても一人ひとりが安心して伸びていくためにどうすればいいか。その子自身の可能性をどう伸ばすかということについて、これからさらに対話を深めていきたいと考えています」

ベネッセこども基金は、この一歩を確実に現場での実践につなげ、社会にはさまざまな人がいるということを肯定的に体感する機会のお手伝いに、引き続き尽力したいと考えています。