コラム

防犯 防犯は未来へのメッセージ

専門家コラム:防犯編VOL.51

担当:安全インストラクター武田信彦

こどもの防犯対策と安全教育を考える 防犯は未来へのメッセージ

こどもの防犯対策と安全教育を考える

先日、文部科学省「安全教育指導者研修会」にて講師を務めました。

おもに、全国の教育委員会や学校などでこどもたちの防犯・安全教育にかかわっているかたが対象の研修会です。本来は都内の会場で開催されるものですが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインでの実施となりました。例年の2倍を超える人数の参加があり、関心の高さを感じました。研修会では、協働と連携による防犯対策、こどもたちへの防犯指導のコツについてお伝えしました。

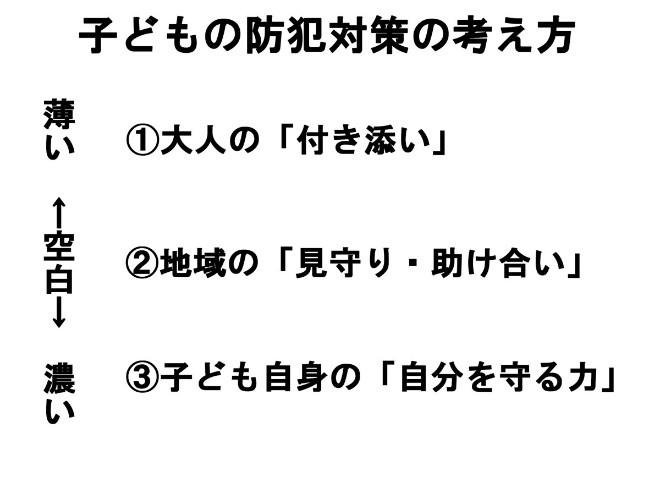

研修会では、見守りや助け合いの環境づくりの重要性についてあらためて解説。本来は「こどもだけ」の状態を作らないことがいちばんの防犯です。しかし、昔ながらの「こどもは地域みんなで育てる」という習慣が残る地域もあれば、近所づき合いが希薄化してきている地域もあります。さらに、保護者のライフスタイルの多様化などもあり、こどもたちだけになりやすい環境も年々増えています。こどもたちの安全を確保するために、身近な大人が可能なかぎり付き添うことの大切さ、地域での見守りや助け合いの必要性、そして、こどもたち自身の防犯力を高めることについて順番に説明しました。

防犯は未来へのメッセージ

さて、研修会を通しての重要なメッセージは、私が専門とする「市民防犯」の視点です。防犯というと、「不審者」「犯罪者」など「悪い人を見つける」ことに意識が向きがちです。しかし、過度な防犯意識は、コミュニケーションの遮断や差別、偏見、意識の分断をも生み出してしまいます。また、身を守ることと暴力をふるうことは異なるという点も、こども向けの防犯指導ではていねいに説明しなければいけません。すなわち、防犯について伝えるときには、こどもたちの心や体、命を守ることと同時に、これからの社会のあり方へ大きな影響を与えているという自覚が欠かせないと思うのです。

「悪意や犯意がある人」がいる。でも、どのような人なのかはわからないので、言動から判断しなければいけません。また、善意の気持ちで「見守り助けてくれる人」がいる。その力を維持するためには、最低限の信頼関係である「あいさつ」が欠かせません。防犯対策上、あいさつをやめる風潮もありますが、地域やこどもたちにかかわる人が減ることは、見守り・助け合いの環境を弱体化させる可能性すらあると考えられます。

「人」や「人との関係」に深くかかわる防犯は、非常にデリケートな面をはらんでいます。日々、こどもたちに接する皆さまを対象とした研修会を通して、そのバランス感覚の大切さについても投げかけました。

安全インストラクター

武田 信彦 さん

犯罪防止NPOでの活動を経て、2006年より安全インストラクターとして活動を開始。「市民防犯」のパイオニアとして全国で講演やセミナーなど多数実施中。こどもたちを対象とした「安全ワークショップ」も好評を得ている。

著書には「SELF DEFENSE 「逃げるが勝ち」が身を守る」(講談社)ほかがある。