コラム

ネット 豊かな心ときずなをはぐくむ、オフラインの力

専門家コラム:ネット編VOL.53 担当:菅原 邦美

こどもが困っていても、助けるのが難しい⁉

こどもたちが安心して助けを求められる社会をつくるには、感情を表現する力と、地域とのリアルなつながりが欠かせません。しかし昨今、個人情報を話すことをためらったり、自分の感情を対面で直接話す機会が少なかったりといった社会状況もあり、こどもたちを取り巻くコミュニケーションのあり方は複雑化しています。ます。だからこそ、地域のリアルなつながりをもち、保護者が一人で抱え込まずみんなでこどもを見守っていくという共同養育の視点が、こどもを健やかに育てる鍵になるのです。

最近、筆者が知り合いのAさんから聞いた話です。ある2月の小雪舞う寒い日の午後3時過ぎ頃、ウオーキングをしていたAさんは、ランドセルを背負った小柄な男の子が泣きながらトボトボ歩いているのを見つけました。

思わず駆け寄って声をかけたAさん。

Aさん:どうしたの?

男の子:おうちの人がお留守で家に入れないの。マンションの管理人さんもいないの。

寒さと心細さのせいか、男の子の顔色は悪く唇は真っ青で震え、身体がふらふらと揺れています。

ランドセルについているタグで、小学校名と1年生であることはわかりました。

Aさん:おうちの人の携帯番号はわかる?

男の子:知らない。

Aさん:おじいちゃんとか、おばあちゃんのおうちは近いの?

男の子:・・・わからない。

Aさん:お名前はなんていうのかな?

男の子:個人情報だから言わない。

Aさん:〇〇小学校の1年生だよね?担任の先生は?

男の子:ないしょ。

・・・・・・・・・

そうこうするうちにしんしんと雪は降りしきり、疲れ切ってしまったのか男の子は座りこんでしまいました。

地域にも顔が広く強いネットワークを持っているAさんは、知り合いの保護者に何人も連絡をした結果、ようやく男の子の保護者に連絡がつき迎えに来てもらうことができました。Aさんが男の子を見かけてから1時間以上が経っており、冬の短い日が暮れようとしていました。

近年、私の住む町でも町内会に入っていない集合住宅が増え、地域でこどもを把握することは難しくなっています。こども自身は知らない人に名前など個人情報を教えないように言われているので、近所付き合いなどがない場合、どこの誰なのかよくわかりません。

今回の例では、Aさんの『地域力・ネットワーク』が活かされたこと、また、家に帰れず不安で震えて泣いている男の子を助けてあげたいというAさんの想いが通じたことで、事なきを得ました。

世の中捨てたものではない...と私はあたたかい気持ちになりました。

今回の例では、Aさんは地域のネットワークをなんとか駆使して保護者に連絡を取り、ようやく男の子は無事に帰宅できましたが、「こどもが困っていても、助けることが難しくなっていることを感じるようなできごと」の一例です。

自分の気持ちや感情を表す機会が減っている

無事に帰宅ができた冒頭の男の子ですが、Aさんが気になったのは、男の子が最後まで「寒い」「さみしい」などの気持ちを一言も口にしなかったことでした。困っているのに、助けを求める言葉が出てこない...これは今の社会が抱えるもう一つの課題かもしれません。 近年若者の間で、日常会話において豊かな感情表現をすることが減っているとも言われており、それを象徴するできごとのように感じました。

SNSやオンラインゲーム、チャットなど文字だけのコミュニケーションが増え、「り」(了解)、「おk」(OK) 「エモい」(感動的)など、素早く一言でやりとりをするための「打ち言葉」が広まっています。従来の書き言葉と話し言葉の中間的な存在といえますが、今後も表現を簡略化していく傾向には拍車がかかっていくでしょう。

便利な一方、相手の顔が見えない空間での素早いやり取りは、表情・言葉・声などから相手の感情を受け取ったり、自分の気持ちをさまざまな言葉で表現したりする機会を奪いがちです。本来、人間の感情は100もの言葉に分類されていますが、こうした表現をする機会の減少によって、相手にうまく気持ちを伝えられないという悩みも急速に増えています。

親世代もデジタル世代であり、いろいろな言葉かけをしながらこどものもつれた心の糸をゆっくりほぐす・・・ということが難しくなっているのかもしれません。

また、感情を伝え合う経験が乏しいと、相手との距離感をつかむのが難しくなってしまうという側面もあり、ネット上で知り合った人に、ふと警戒をゆるめてしまうということがあります。悪意ある人間がその心理を利用してグルーミングなどの手口を使い、犯罪に誘い込むということが実際に起こっています。

対面ではとても警戒しているのに、どうして?・・・そこには、不思議な人間の心のからくりがありました。

"傾聴""共感"に弱いという心理が利用されることも

頻繁に報道や注意喚起がなされている闇バイト犯罪(参照コラム)。だましとった現金やカードなどの受け渡しだけではなく、強盗殺人といった重大な犯罪への関与が起きてしまっていることに震えます。

受け子・出し子をして刑に服している犯罪者たちは、一様に命令通り無感情に犯行をくり返したと言います。(闇バイト犯罪者アンケートでは、自分の気持ちがわからない人 が35.6%。どちらともいえない が25%。~NHKクローズアップ現代2025・4・16放送)

このような闇バイトの受け子・出し子を勧誘するリクルーターをしていた犯罪者たちは、「あること」さえしたらいとも簡単に 即!悪の道に引きずり込めたというのです。

「あること」

・・・それは、相手の話を良く聴く 『傾聴』と、「うんうん。」「大変だったね。」「つらかったね。」という『共感』や『寄り添い』 です。

これらは、相手の心を開かせ、感情を受け止める手法であり、よからぬたくらみのある者にとっては思い通りに相手を操れる"魔法の言葉"なのです。

すべてがそうではありませんが、受け子・出し子の犯罪に手を染めた人たちには、幼少期より感情を表に出すことが少なかったり、周りに信用できる人がおらず感情を押し殺したりしてきたケースもあるという背景にも、考えさせられるものがあります。

人間は言葉を持ち、感情を表現することができます。

それをつかさどる脳は、胎児期より発達をはじめ、環境の影響を受けながらおよそ25年もの時間をかけて発達します。大脳辺縁系が生命維持・本能行動・情動行動をつかさどり、前頭葉は言語・運動、思考・感情のコントロールをしています。中でも前頭前野と呼ばれる部分は、「人間らしさの源泉」ともいえる部位で思考力・創造性・社会性を支えています。

大人ならば理性的にコントロールできることが、こどもは我慢できないということがよくあります。それは、そのこどもが悪いのではなく、まだ脳が発達途中であるからなのです。【大人の脳≠こどもの脳】

乳幼児期から小学校低学年での経験は、その後の脳と心の発達に直接的に影響するといわれています。

この時期にしっかり遊び、いろいろな他者とふれあうことが、こころとからだの生きる力をはぐくむのです。

ふれあいは心地よさと、信用を生み、こどもは安心して自分の気持ちを相手に伝え受け入れてもらえることを覚えます。

この経験は、人が絆を実感し幸福を感じながら生きていくためにとても大切なことではないでしょうか?

共同養育のススメ

こどもが感情表現できるようになっていくには、周囲の大人の関わりが欠かせません。しかし、子育て世代は本当に大変な毎日です。 いけないとわかっていてもついついスマホで子守り...となり、自分を責めてしまう保護者もおられましょう。自分たちでやらなくては・・・!!!と思ってしまっていませんか?遊びも、いろいろな体験も・・・と、日々のお仕事もあるのに全部保護者がやっていては大変です。

少し、周りを見てください。夏祭り、自治体のスポーツ大会、餅つき大会...。市町村の役所、児童館、図書館などの子育てサークルやイベント、いろいろ検索してピン!と来たところをのぞいてみるのはどうでしょう。私も地域でみんなでトークする子育てイベントをしており、子連れで来られた時は緊張されていてもたくさんおしゃべりして笑顔いっぱいで帰られる保護者に出会います。参加者のこども同士も遊んでいます。みんなの笑顔が輝くことが素晴らしいのです。

こどもと遊べるのは 10年

こどもと一緒に過ごせるのは 2400日

こどもの行事に参加できるのは 30回

こどもが0才なら、保護者も0才、こどもが5才なら、保護者も5才です。

こどもと一緒に、保護者もゆっくり育っていきましょう。

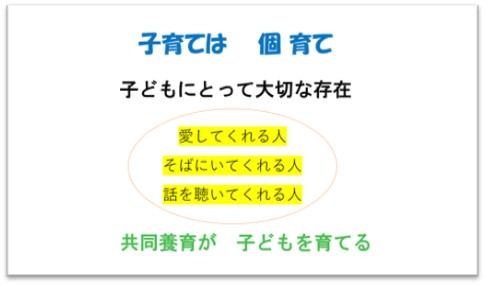

こどもにとって、

・自分を愛してくれる人

・そばにいてくれる人

は大切な存在ですが、それは、肉親だけとは限らないのです。

みんなでこどもたちを見守り、育てる。

しんどさは分け合い、喜びはふやしあう。

共同養育は人間の育児のかたちなのです。

こどもたちが安心して感情を表現し、助けを求められる社会をつくるために、リアルなつながりと共同養育の力を、今こそ見直していきましょう。

菅原 邦美さん

ネットトラブルをきっかけにインターネットについて学びはじめ、ソーシャルメディアを含むインターネットの危険性・依存性について保護者目線で共に学び・考え・話し合い、こどもを見守る学校・地域に根差した啓発活動を続けている。