助成団体紹介

子育てサポート「にこにこありんこあそびカフェ」

NPOありんこ

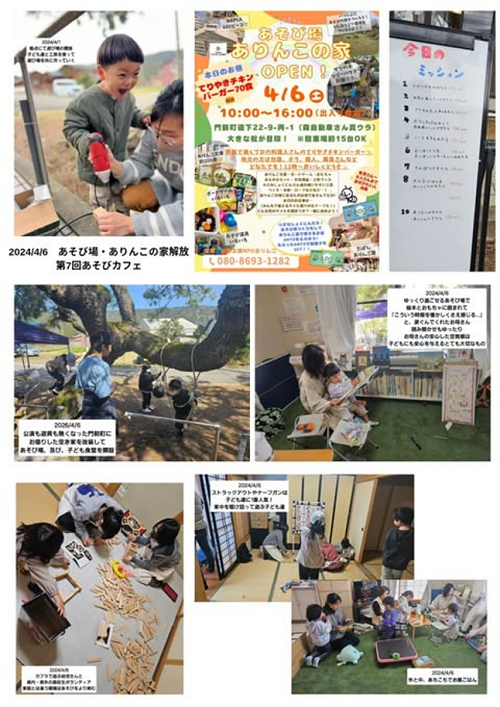

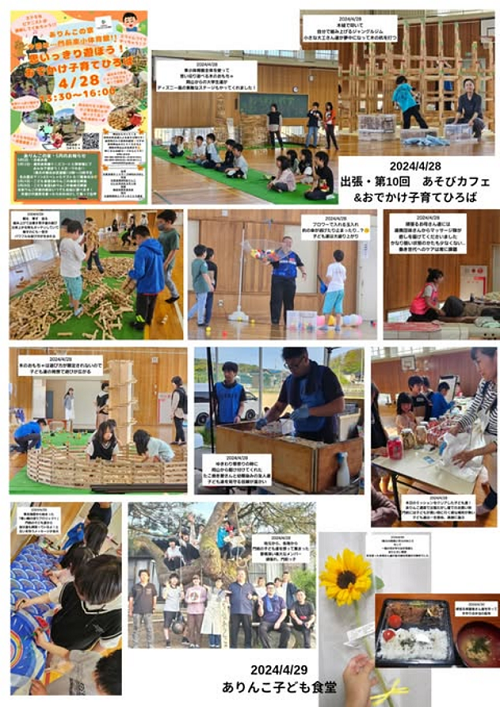

令和6年能登半島地震で被災したこどもの学びや育ちの支援活動助成 活動報告

- 団体名

- 代表者名

- 堀口 小百合

- 事業名

- 子育てサポート「にこにこありんこあそびカフェ」

支援地域/支援対象者/活動期間 活動地域や支援対象者の状況 支援の内容・方法 成果 考察

支援地域/支援対象者/活動期間

■活動地域

石川県 輪島市門前地区

■支援対象者

上輪島市門前地区の子育て世代

■活動期間 2024年1月2日~6月30日

活動地域や支援対象者の状況

■支援時の状況 被災地は、教育現場の遊具を始め、公園、公民館、集会所で行われていたコミュニティの場が失われている。

自由に走り回ったり、体を動かしたりする場所がない・・・大きな声をだして遊べる場所もない・・・・

そのような状況下において、こどもたちはもちろん、お父さんやお母さんも強いストレスを感じている。

また、在宅避難により情報が入りにくかったり、ご近所との交流が途絶えてしまったりする家庭も多く、コミュニティの再構築も課題となっている。

■6月時点でも公園など遊び場はなく、災害支援施設ができたことで外遊びも制限されているのが現状。野球やテニスコートも修繕されてないため、親子でスポーツを楽しむする場所はない。民間の習い事やお教室などは一部再開されてきたのはよかったが、無償のあそび場は遠方まで行かないと参加できないので、仕事を持つ親などは連れていけないなどの制約はまだある。

支援の内容・方法

■場所:石川県輪島市門前地区

■対象:上記地区および近隣地区に在住、避難されている親子

■内容:

1「遊びカフェ」・・・こども達が自由に遊べる場を作り、その間、保護者はマッサージやお茶タイムなどを実施。

こども立ちは遊びを通して体を動かしたり、絵を描いたり、おもちゃで遊んだりしてストレスを解消し、保護者は少しの時間でもスタッフにこどもを託すことにより息抜きをすることでストレス解消に繋げる。

2オンライン座談会・・・定期的にオンラインで交流をし、情報交換や必要としている物資の聞き取り&提供、悩み相談などを行う。

これにより、遊びカフェに来られない方の孤立化を防ぐ。

3雪割草まつり・・・輪島市門前地区で長く続いているお祭り。このような状況下ではあるが、町を元気にしようと地元の方々が立ち上が

った。しかし、スタッフ不足などもあり【こどもあそびブース】をNPOありんこで総括させていただくこととなった。

連携: シャンティ国際ボランティア会(子育て支援)

災害支援ネットワークNPOかけはし(こどもあそび、物資支援)

TEAM JAPAN 「OHANA」(マッサージ、物資支援)

チームG(イベント時の見守り)

協力:風フェス新潟

指導:学校法人木の花幼稚園、津田塾大学

■実施頻度、回数

遊びカフェ・・・毎月3〜4回(6月末までに約18回)

オンライン座談会・・・実施せず(お母さん方からのニーズ少なかったためリアルでの開催を増やしたり、常設の場所を作った。)

雪割草祭り・・・3月23日、24日

■告知方法

NPOありんこ LINEオープンチャット

お母さん方のグループライン

輪島市支援者会議、門前地区支援者会議での情報核酸依頼

→学校や保育園からチラシ配布(門前地区)

→地元のスーパーなどにチラシ掲示(輪島市など)

成果

こどもたちの遊び場は活動開始当初、他のボランティア団体や行政から不要不急で軽視されていた。門前連携会議という行政主体の週1回の会議に積極的に参加し、震災対応にはこどものケアが必須であることを訴え続けた。行政や他団体から少しずつ視察や協力が増え、他団体に参加応募があったボランティアを遊び場開催時や拠点管理に応援して出してくださるようなり、こどもたちが一生懸命に遊び笑っている姿に「早急に守らなければならない重要な被災者」だという認識が根付いてもらったことは大きな成果だった。

また働き世帯の保護者の負担は大きく、若者が非常に少ない門前地区では平日は仕事、土日は地域活動があるため、こどもを預かる場所を作ったことは地域にとって大きな貢献であった。

またこどもたちは学校が被災したため、スクールバスで別地区の学校に通っており、帰宅してから遊ぶ環境がなかったが、ありんこの家ができたことでこどもたちが集まって遊ぶ場所が作れたことは成果と言える。

考察

当初は遊び場のスペースも限られていたため、幼児などが中心で集まっていたが、ありんこの家ができて常設するようになると、スペースも広がり小学生たちが多く集まるようになった。その影響で今後は幼児が遊べなくなった部分もあるので、6月以降は幼児(親子)と小学生の集まる日を分けるようにするなど工夫するようにする。 また、当初の想定では保護者を巻き込んだ遊び場を作ることが目標であったが、次第に預かり保育の側面が多くなってしまい、保護者は送迎のみという関わりが多くなってしまった。そのため団体撤退後はあそび場を残すというプランは再検討する必要がありそうだ。