活動実績

大阪府立大阪南視覚支援学校「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」①実施報告

"見えない"世界での気づき

----暗闇からはじまるインクルーシブな学び

ベネッセこども基金では、「よりよい社会づくりにつながる学び支援」の一環として、社会にはさまざまな人がいることを肯定的に体感する機会創出の支援、そして多様性を自然に尊重する日常をつくるための教育現場の在り方の検討を行っています。

2024年に大阪府教育庁と共同実施した「大阪府教育庁障がい理解教育研修」に続き、2025年2月3日、4日、大阪府立大阪南視覚支援学校において「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を実施しました。

※本プログラムは大阪府教育委員会との連携協定に基づき、ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ・大阪府立大阪南視覚支援学校・和泉市立富秋中学校の協力のもと実施致しました。

連携協定・昨年度の実施についてはコチラ

「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」は、1989年にドイツで生まれた体験型プログラムです。

光を完全に遮断した「純度100%の暗闇」での体験を通して、人と人とのかかわりや対話の大切さ、共感や多様性などについて考えます。 世界47カ国以上で開催されおよそ900万人が参加、1999年に日本に初上陸しました。 東京・竹芝には常設施設もあり、多様なプログラムが行われています。

1日目は、大阪南視覚支援学校の教員、寄宿舎指導員、PTA会長や保護者など約50名が、90分の「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を体験。 2日目には、大阪府和泉市立富秋中学校の生徒約60名が来校し、大阪府教育長の水野達朗さんも富秋中学校の生徒たちと一緒に暗闇へ。 終了後には、富秋中学校と視覚支援学校中学部の生徒の交流の時間も持ちました。

視覚支援学校の児童生徒に日常的に関わる大人、中学校の生徒たちは、初めて体験する「純度100%の暗闇」で何を感じ、考えたのでしょうか。 「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」の体験と交流の様子について、参加者の声を交えてご紹介します。

教員・寄宿舎指導員・保護者が暗闇で「支える・支えられる」を体感

最初に暗闇に足を踏み入れたのは、大阪南視覚支援学校の教員、寄宿舎指導員、PTA会長、保護者など、普段は視覚支援学校の生徒たちを支援する側に立つ大人でした。 日常的に弱視や全盲のこどもたちに関わっているものの、目を開けても光を全く感じることのない「完全な暗闇」を体験するのは初めてのことです。

暗闇に入る前、アテンドと呼ばれるスタッフから白杖(視覚障がいのある人が使用する白い杖)の使い方のレクチャーを受けます。 アテンドは全員、視覚障がい者であり、日常生活でも視覚情報を使わずに生活しています。 アテンドとしての研修も十分に重ねているため、暗闇の中で参加者をサポートしながらスムーズに行動することができます。

普段視覚情報に頼って行動していると、何も見えない環境では、自分がどこにいるのか、周りに何があるのかを知ることはとても難しくなります。 頼りになるのは声や音、人の気配など、視覚以外の感覚。 教員の感想からその様子がわかります。

「最初は本当に怖かった。でも、誰かの声が聞こえた瞬間に、ほっとした」

「そばに誰かがいることを感じるだけで安心できた」

「視覚以外の感覚(聴覚・嗅覚・触覚など)が研ぎ澄まされていく感じがした」

長年、視覚障がいの児童生徒の教育に関わり、歩行訓練に詳しい大阪教育大学准教授の正井隆晶さんも参加しましたが、今回、今までにない新しい気づきがあったと言います。

「アイマスクで体験する歩行訓練と、目を開けても全く何も見えない暗闇での体験では大きく異なりました。 暗闇の中では、自分に対してどの方向に人がいるか、どのくらいの距離かなどを聞こえてくる声や音から推測するしかなく、壁からの距離や廊下に対してどちらの方向にいるかなどを考えることは難しかった。 視覚情報が全くない状況で空間的な概念を身につけるのは本当に大変だと実感できました。 長年歩行訓練に関わってきましたが、これは初めての気づきで、とても貴重な体験でした」

また、教員や寄宿舎指導員は、暗闇の中で玉入れやダンスを体験したことで、こどもたちの学校生活に想いを馳せる声も多く上がりました。

「普段の授業でも教員が声を出すことや、自分の動きを言葉でていねいに説明することが大事だと思いました」

「触れる手や、かけられる声の優しさが、こんなにも安心をもたらすとは思わなかった」

そのほかにも、生徒たちの行動の裏にはさまざまな理由があること、声の表情にその人の人柄や感情が表れることにも改めて気づく機会になったようです。

暗闇では、声を出さなければ自分の存在さえ離れている人には認識されません。 状況を声にして伝えることで安心や安全を確保できることに参加者が気づき、お互いが声を出してサポートし合う関係も自然に生まれていきました。

声を頼りに助け合いながら暗闇に挑んだ中学生

翌日は、和泉市立富秋中学校の1年生約60名が、大阪南視覚支援学校に交流体験にやってきました。

「今日は視覚以外の感覚を使って楽しみ、みんなでおしゃべりをし、助け合いながら暗闇を体験します。 見える人、見えない人、いろんな立場の人のことを考えてみましょう」

アテンドからの挨拶が終わると、明るい場所での白杖(視覚障がい者が使用する白い杖)体験と暗闇体験との2グループに分かれ、それぞれ交互に体験します。

別室には点字ブロックで作られた道がセッティングされていて、目を閉じながら点字ブロックを白杖の先で探りながら進み、Vの字の形の曲がり角で方向を変えて戻ってきます。

「まだまっすぐ進んで大丈夫」

「こっち、こっち。もっと右! あれ、違う。そっちから見ると左!」

点字ブロックをうまく使って進めないときには、見えている生徒たちが声をかけて誘導する姿もありました。 生徒たちはなかなかスムーズには進めませんが、アテンドがスムーズに進む様子に驚きの声も上がっていました。

暗闇体験では、暗闇の中に入った途端、あちこちで大きな歓声や悲鳴が上がります。 想像以上の暗さに驚いている様子が部屋の外まで伝わってきました。 体験終了後、生徒たちのさまざまな感想が共有されました。

「自分が思っていたよりも暗闇は不安でした。

目が見えない状態で歩くのは難しいし、目が見えることや光を感じられることはとても安心します」

「これ(見えない状態)でずっと生活しているすごさがよくわかりました。

見えないときにどう接してもらったら安心するか、何をしてもらったら助かるかなど、自分が見えない状況になってやっとわかった気がした」

「視覚障がいの人が困っていたら、自分がしてもらったように、ここにいますよと声をかけてから、困っていることを聞いてあげたい。

必要があればそっと触れることも大事」

富秋中学校の生徒や教員の体験の際、大阪府教育長の水野達朗さんも立場を明かさず「みずみず」というニックネームで参加しました。 その時の感想を次のように振り返ります。

「暗闇に入ったとき、自分でも驚くほどのパニック状態になったんです。 こどもたちが暗闇のあちこちでキャーッと叫ぶ声を聞き、とても不安になりました。 しかし、深呼吸をして生徒たちと輪になって手をつなぐことで、少しずつ落ち着き、今できることを受け入れる大切さに気づかされました。 教育行政の場でも、自分を受け入れ、他者を信頼しながら仲間たちと一緒に進むことが求められていると改めて実感しました。

今回は皆さんと一緒に体験させてもらったことで、あの暗闇の中でごく自然に助け合っていた中学生の皆さんの姿に、心から感動しました。 違いを認め合い、支え合う社会をつくっていくためにも、こうした体験をこどもたちと共有することの意義を強く感じます」

見えない学びに触れる交流、違いの中で生まれる共感

交流の時間はいくつかのグループに分かれ、視覚支援学校の生徒の案内のもと、富秋中学校の生徒たちが、体育、理科、社会、国語などの授業を体験しました。

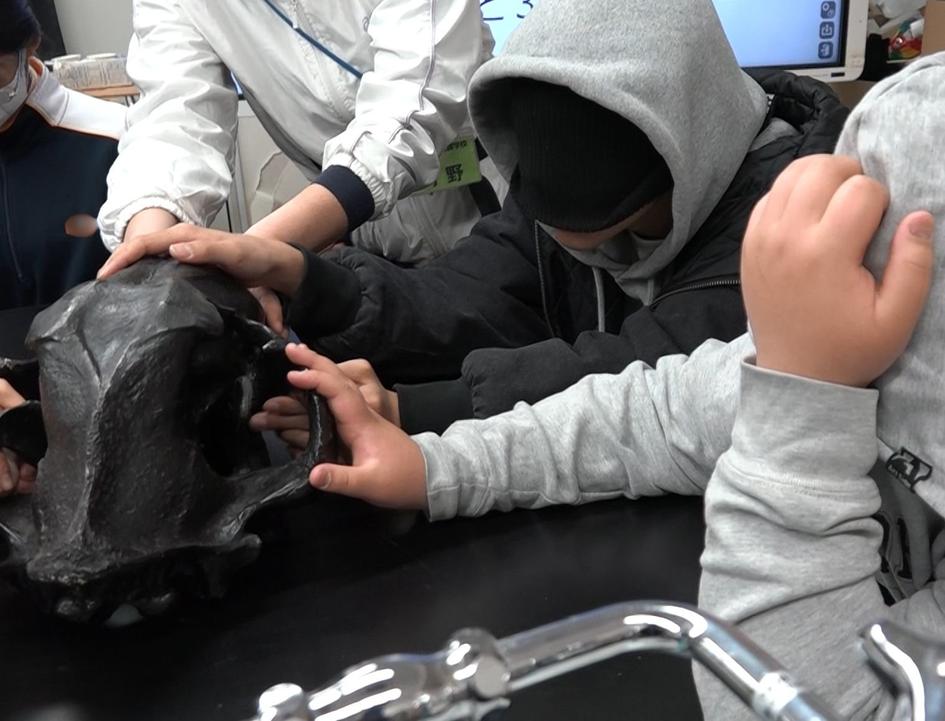

体育では音の鳴るボールを使ってのゴールボール(※)を体験したり、国語では分厚い点字の教科書を実際に触ってみたり、理科の授業では目を閉じて海の生き物の模型や動物の骨の模型を触り、それが何かを当てたりしました。

※ゴールボールは、目隠しをしながら鈴の入ったボールを転がしてゴールに入れることで得点とする球技。パラリンピックの正式種目。

「同じ教科書やのに、(点字だと)こんなに分厚くなるんか! これなんて書いてあるの?」

「これ恐竜ちゃうか! 歯が尖ってるから、噛まれたらむっちゃ痛いで」

「ほら、こっち。ここにあるから手出して触ってみて」

「わ、そこはあかん。噛まれるで(笑)。もっと右から手出して」

ワイワイと声を上げながら、生徒同士も交流し仲良くなっていく様子が見られました。 「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」の暗闇で、自分自身が声を頼りに動いていた経験を、見える環境でもすぐに活かしていることがわかります。

模型については、「うちの学校もこんな模型あったらいいのに」という声も上がっていました。

暗闇体験から生まれる新たな気づきを日常生活へ

この2日間を通して、大人も生徒たちも、さまざまなことを体感していました。

視覚に障がいがある人の普段の生活の一部を実際に体験し、「何かできることをしたい」という思いを持つと同時に、「見えないのにすごい」「見えないからこそ暗闇の中で自分たちよりもできることがある」という気づきを手にしていました。 また、暗闇のネガティブな部分だけでなくポジティブな発見をした人も多くいたのです。

「暗闇の中で相手の仕草や容姿をあまり気にせずにいられてとてもリラックスできた。心地よさを感じました」

「視覚以外の感覚に集中できて、とても楽しい時間だった」

「声を掛け合ったり、触れ合ったりすることで仲が深まった」

ある教員は、こんな感想を聞かせてくれました。

「広い話になってしまいますが、こういう暗闇の体験って、前向きに生きるということにつながってくるような気がしました。 暗闇だと不安だ、怖いと捉えることもできますが、その一方で今日のように、視覚以外の感覚を楽しむこともできる。 不安だ、怖いと捉えていたことを、また違う角度から捉えて楽しみながら前向きに生きていくこともできるんだと思いました。 そして、そういうメッセージをこどもたちに伝えて、感じてもらうことが大事だよねって。 そんなふうに感じました」

「支える」立場から「支えられる」立場へ----。 その立場は環境によっていとも簡単に逆転します。 そしてその環境は、人がいかようにも調整することができる。 人はさまざまな環境の中で、「支えたり支えられたりしながらその環境を楽しむことができる」と気づいたという声もありました。

ベネッセこども基金は、この一歩を確実に現場での実践につなげ、社会にはさまざまな人がいるということを肯定的に体感する機会のお手伝いに、引き続き尽力したいと考えています。