助成団体紹介

2024活動報告|みんなで学ぶ防災のチカラ!~いのちを守る 病気のあるこどもたちの防災キャンプ~

認定特定非営利活動法人ラ・ファミリエ

助成期間を終え、活動の成果をご報告いただきました。事業の詳細などは以下からご覧ください。

2024年事業紹介 いのちを守る 病気のあるこどもたちの防災キャンプ

事業の目的 事業の内容 事業の結果 事業の成果 自己評価 課題および今後の展望

事業の目的

地震や津波、豪雨などの災害はいつ起こるか予測がつかないため、常日頃から「正しくおそれ、日頃から備える」ことが重要です。病気のあるこどもたちは服薬や医療的ケアなど、疾患や個人の状態に合わせて自分の命を守るために確保しておくべき事項があります。

こどもたちが学び、自分自身のことを知って自立していくためには、こどもたち自身の防災に関する課題意識や自分の病気に関して学び、知識を蓄える機会が必要だと考えています。東日本大震災が起きたのが、保護者とこどもが離れている日中の時間だったことも考えると、こども自身が自分の病気と災害時の注意点について理解しておくことは重要といえます。

このような現状から、病気のあるこどもたちが災害時にも自分の命を守るための知識を獲得し、必要な行動を理解するための具体的なロールプレイの機会が必要です。また、大きな災害での避難生活を想定し、宿泊を含めた経験の機会が必要ではないかと考え、本事業を実施することにしました。

事業の内容

(1)病気のあるこどもたちの避難生活を想定した1泊2日の「防災キャンプ」

災害時の避難生活を想定した体験活動をする1泊2日の防災キャンプを行う。

・対象:小学校4年生以上の病気のあるこども

・実施回数:1回

・場所:難病児滞在施設ファミリーハウスあい

(2)病気のあるこどもと家族との防災に関する「こども会議」と成果報告会

①防災キャンプ前「こども会議」

・防災キャンプを実施する前に基本的な災害の備え等に関する勉強会を実施し、基礎的な学びを得た上で防災キャンプに臨む流れとする。

・対象:病気のあるこどもとその家族

・実施回数:1回

・場所:愛媛県松山市内

②成果報告会

・活動について成果報告会を実施。成果報告会の中では防災キャンプに参加したこどもたち自身が学んだこと・考えたことを発信する時間を設けました。こどもたちの学びの深化とともに、病気のあるこどもたちが苦手としがちな「自分の気持ちを伝える」機会を作り、防災とはまた違う生きる力を育むきっかけ作り。防災キャンプに参加していない病気のあるこどもたちも成果報告会に参加可能とし、こどもたち同士で自分の病気との付き合い方、災害への備えなどについて話し合う機会(「こども会議」)を設け、キャンプに参加していないこどもたちの防災や病気に関する学びの獲得を図りました。

・対象:病気のあるこどもとその家族

・実施回数:1回

・場所:愛媛大学医学部内

(3)愛媛県松山市内の福祉避難所におけるこどもの受け入れに関するアンケート調査

・当法人の所在地である愛媛県松山市には福祉避難所が107箇所あり、その大部分は高齢者を対象とした施設です。福祉避難所における、病気や障害のあるこどもたちの受け入れについて実態把握を行い、その結果をこどもたちや家族、地域に伝えることで防災に対する意識の高まりや、地域全体での課題意識の向上を図りました。

事業の結果

(1)病気のあるこどもたちの避難生活を想定した1泊2日の「防災キャンプ」

・実施日:2024年10月12日(土)14:00〜10月13日(日)12:00

・場所:難病児滞在施設ファミリーハウスあい

・参加者:病気のあるこども4名(中学生)、看護科ボランティア3名、医師1名、薬剤師2名、法人スタッフ

・内容:

開会式、段ボールベッド組み立て・就寝体験、防災バッグづくり、ポリ袋調理、災害食調理、「薬剤師によるこども会議(災害時の服薬管理について)」、簡易トイレ体験、朝の体操、学びの振り返り

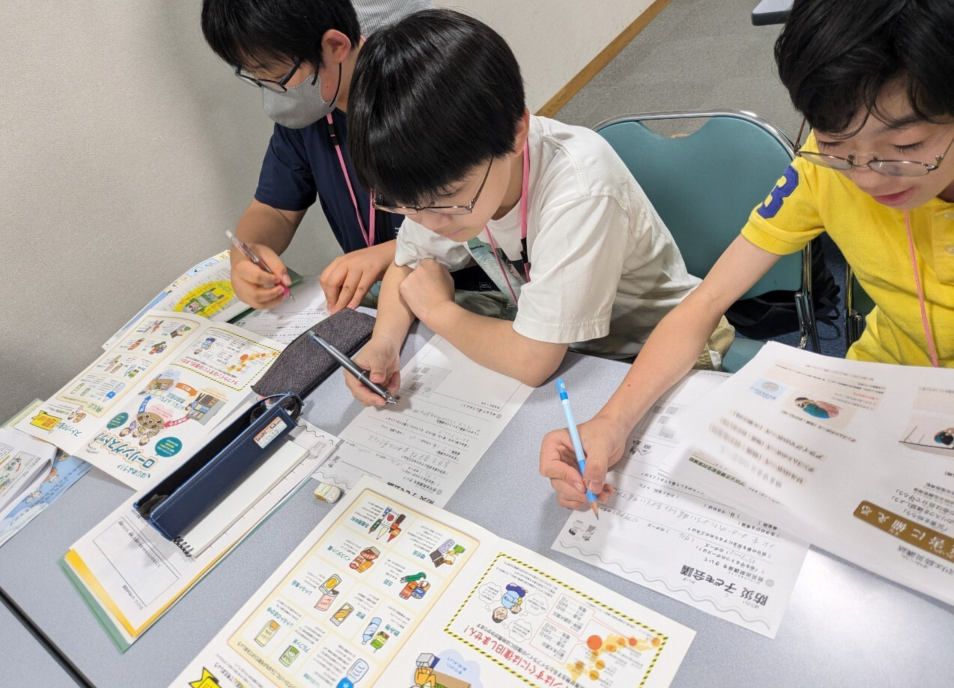

(2)病気のあるこどもと家族との防災に関する「こども会議」と成果報告会

①防災キャンプ前「こども会議」

・実施日:2024年9月28日(土)13:30〜15:30

・場所:松山市男女共同参画推進センター

・参加者:病気のあるこども4名(小3〜中2)、きょうだい2名、保護者3名、行政関係者2名、医学科・看護科学生4名、法人スタッフ

・内容:松山市危機管理課の「防災出前講座」、ワークショップ(学びと感想の整理)

②成果報告会

・実施日:2025年3月23日(日)13:00〜14:00

・場所:愛媛大学医学部総合教育棟1階 機能系実習室

・参加者:病気のあるこども2名、きょうだい3名、保護者2名、医師2名、看護師1名、放課後等デイサービス職員3名、教育関係者1名、行政関係者4名、医学系大学職員2名、医学科・看護科学生2名、法人スタッフ

・内容:

(ア)活動報告:「事業説明」、「防災キャンプに参加した感想(患児)」、「防災に関する取り組みについて〜小児科医の目線から〜」

(イ)研究報告:「小児慢性疾患のあるこどもの養育者の防災意識及び災害自己効力感の関連及び災害準備状況に関する調査」

(ウ)こども会議:「災害の備え〜服薬について〜」

・事業の取組報告のほか、防災キャンプに参加したお子さんからの学びの発表、小児科医の視点からの事業に関するコメントに加え、小児慢性特定疾病のあるお子さんを育てる家庭の災害準備に関する研究発表をいただきました。また、薬剤師より実際の災害時に医療や薬等について起きうることや必要な服薬を途絶えさせないための日頃からの備えについて講演をいただきました。

(3)愛媛県松山市内の福祉避難所におけるこどもの受け入れに関するアンケート調査

・調査対象:愛媛県松山市にある福祉避難所(107箇所)

・調査方法:アンケート依頼を郵送し、Googleフォーム、メール、FAX等により回答を収集する。

・調査期間:令和6年7月〜9月13日

・調査内容:①福祉避難所の収容対応年齢、②対応できるこどもの障害種(視覚・聴覚・肢体・知的・病虚弱・発達・重症心身障害)・医療的ケア

・結果:回収率20.5%。①回答があった福祉避難所のうち、65歳以上のみが収容できるのが27.2%。18歳以下が入れるのは、27.2%でした。②対応できる障害種について、最も高かったのが知的障害の45%であり、病弱・身体虚弱の対応率が18.2%と最も低い結果となりました。

事業の成果

1泊2日の「防災キャンプ」に参加したこどもたち全員から、「新しいことを知ることができた」という感想が挙がりました。「今までに避難をしたことがなく、このような経験をしたことがなかった。このような機会に体験できて良かった」という経験できたことの良さに加えて、「ヘルプカードなどを印刷して学校の防災BOXに入れたいと思った」等、これからの災害対策につながる感想も挙がっており、災害の備えについて具体的に考えることができたと思います。

こどもたち自身が災害時に自分がどう行動すべきかを学び、自ら考える力が育まれました。特に、服薬管理や避難時の課題について、主体的に考える機会となり、同じ立場のこどもたちと学びを共有し、協力して考えることで「自分一人ではない」と感じることができました。

自己評価

防災キャンプについては、申請時点で想定していた人数よりも小規模での開催となりましたが、関係構築のしやすい人数であったからこそこどもたち同士の学び合いが見られたと考えられます。避難生活に関する体験活動を行う「防災キャンプ」のノウハウが法人にも蓄積でき、これからの活動の継続性ができた1年間でした。

課題および今後の展望

こどもたちの多様な背景への対応、活動後の防災意識の定着、実際の災害に即したリアルな体験設定の継続、地域との連携等が課題だと考えています。

今後は、今回の事業で得られたノウハウを活用した体験活動の継続及びこどもたちが主体的に学べる環境設定、地域との連携を拡げながらの活動展開をしていきたいと思います。

檜垣 高史 さん

小児科医として病気のあるこどもやご家族と関わる中で、こどもたちやご家族には多くのハードルがありそれぞれ個々にあった支援が必要であると感じ、現在の活動につながっている。

愛媛大学大学院医学系研究科 小児・思春期 療育学講座 教授

愛媛大学 移行期・成人先天性心疾患センター センター長

認定特定非営利活動法人ラ・ファミリエ 理事長