活動実績

カナダでのユース交流で芽生えた変化を、新たな夢や目標に向かう力に ~ユース交流事業 事後研修~

ベネッセこども基金では、「子どもの権利」推進の一環として、児童養護施設のこどもたちを対象とした、カナダと日本のユース交流事業支援を行っています。

▼2024年のカナダでの活動は、こちらの記事でご紹介しています https://benesse-kodomokikin.or.jp/activity/performance/2025/03251206.html

カナダ・トロントは、社会的養護を経験したこどもたちも含め、こども自身が意見や考えを表明できる「こどもアドボカシー」が多く実践されてきた地域です。

本事業は、社会的養護の経験者たちがトロントに渡航し、現地ユースたちと交流することで視野を広げ、 自分の可能性や将来の夢に気づく機会となることを目指してスタートしました。

認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン、社会起業家の白井智子氏、そして児童養護施設と多くのネットワークを持つNPO法人チャイボラとの協働事業で、 ベネッセこども基金は現地コーディネーターや中高生向けの研修企画に携わる形で参画しています。

※こどもアドボカシーとは:こどもの権利条約の重要な原則の一つ「自分の意見や考えを表明できる権利」をサポートするために、こどもの声を聴いたり、代弁したりすることだと言われます。

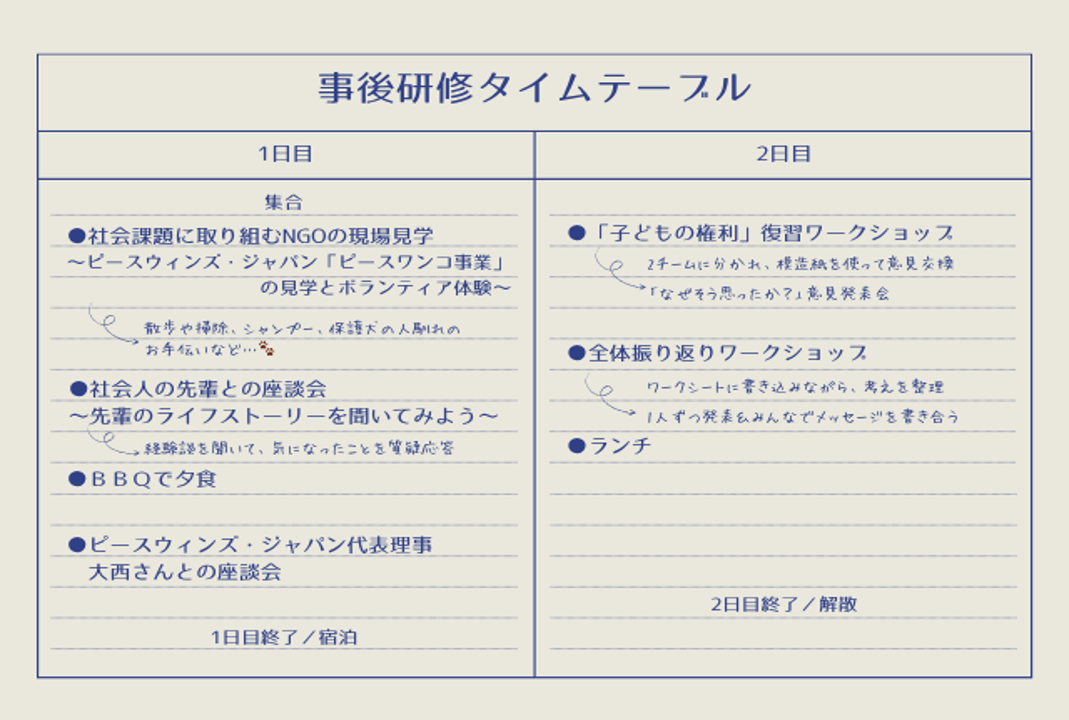

事業プログラムは、

・インプットと参加者同士の関係性を築く「事前研修」(24年5月)

・トロントへの短期留学(24年7月末)

・振り返りとさらなる学びを促進する「事後研修」(25年4月)

の3つで構成されています。

このレポートでは、帰国後の事後研修の様子や、参加者たちがプログラム全体を通して得た学び、心境の変化について詳しくお伝えしていきます。

■トロントでの経験を深め、もう一度「自分の声」を伝え合うワークショップ

事後研修は、認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパンの本部がある広島県神石にて行いました。

多くの刺激と学びをもたらしたトロントでの経験を一過性のものにせず、帰国後も継続的に学ぶ場として事後研修で振り返りをし、こどもたちの人生のさらなるステップにつなげることが大事だと考えています。

さらに、進学・新生活など4月から環境が大きく変わり、不安や自身の進路選択に揺らぎが出ることもあるこの時期だからこそ、同じ経験をした仲間に再会して語り合い、想いを新たにする場になればとの考えのもと、研修を行いました。

■「これって、子どもの権利は守られている?」

身近なシーンから考えることで、意見交換も活発に

2日目のワークショップでは、トロントで現地プログラムのコーディネートを担当した菊池幸工さんをファシリテーターに迎え、「子どもの権利」について復習するワークショップを実施しました。

菊池さんは、社会的養護を受けるカナダと日本のこどもたちの国際交流支援をはじめとして、長年にわたり子どもの権利擁護に携わってきたスペシャリストです。現在はトロントにて、ソーシャルワークや「こどもアドボカシー」の研究・国際交流・執筆などを行っています。

▼菊池幸工さんへのインタビュー記事もあわせてお読みください。

前編: https://benesse-kodomokikin.or.jp/column/2024/07291073.html

後編: https://benesse-kodomokikin.or.jp/column/2024/09271108.html

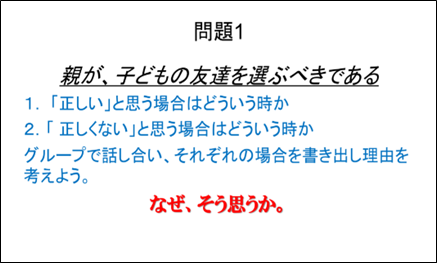

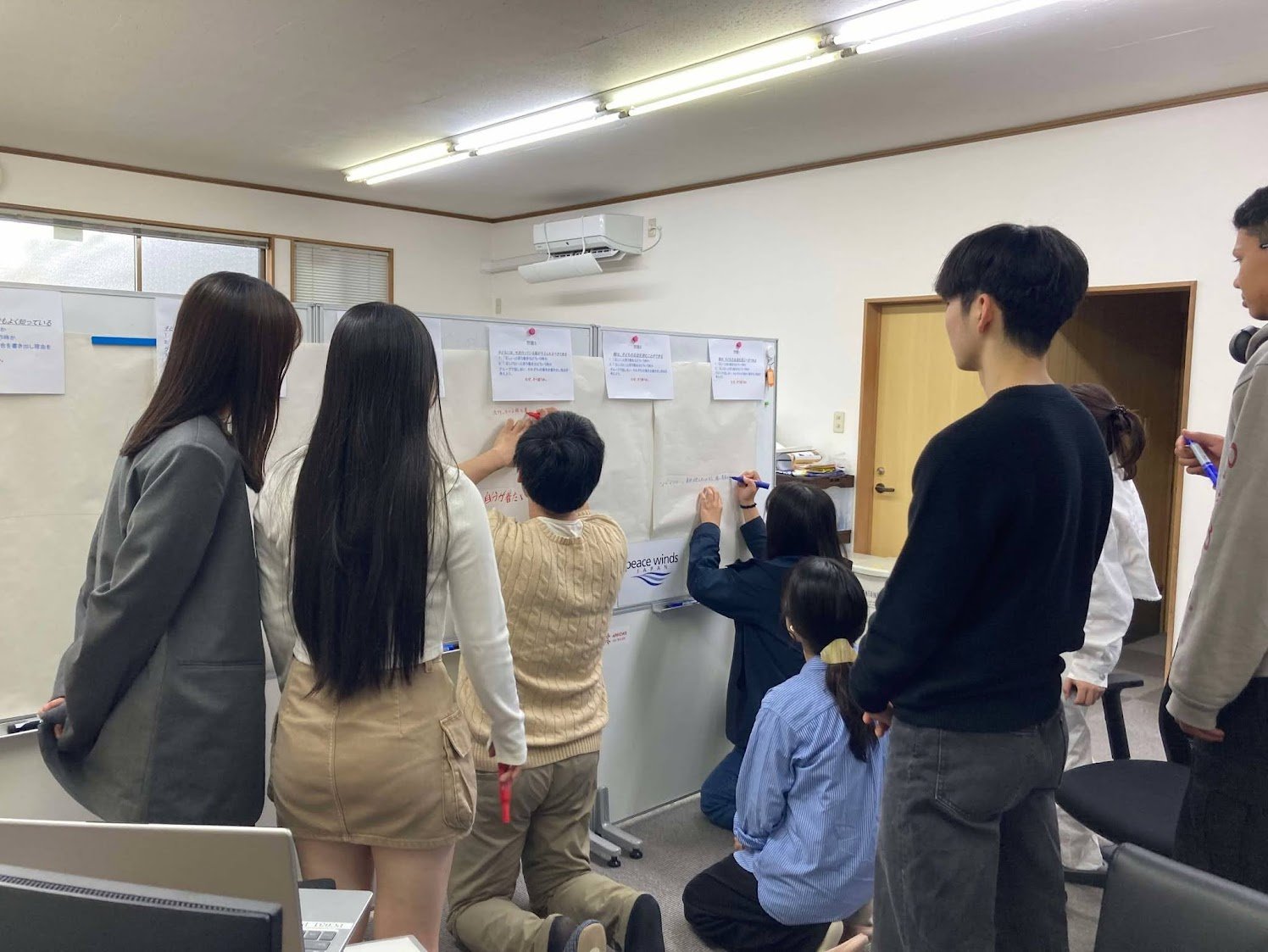

ユースたちと運営スタッフは2チームに分かれ、用意された6つの問いについて議論しました。

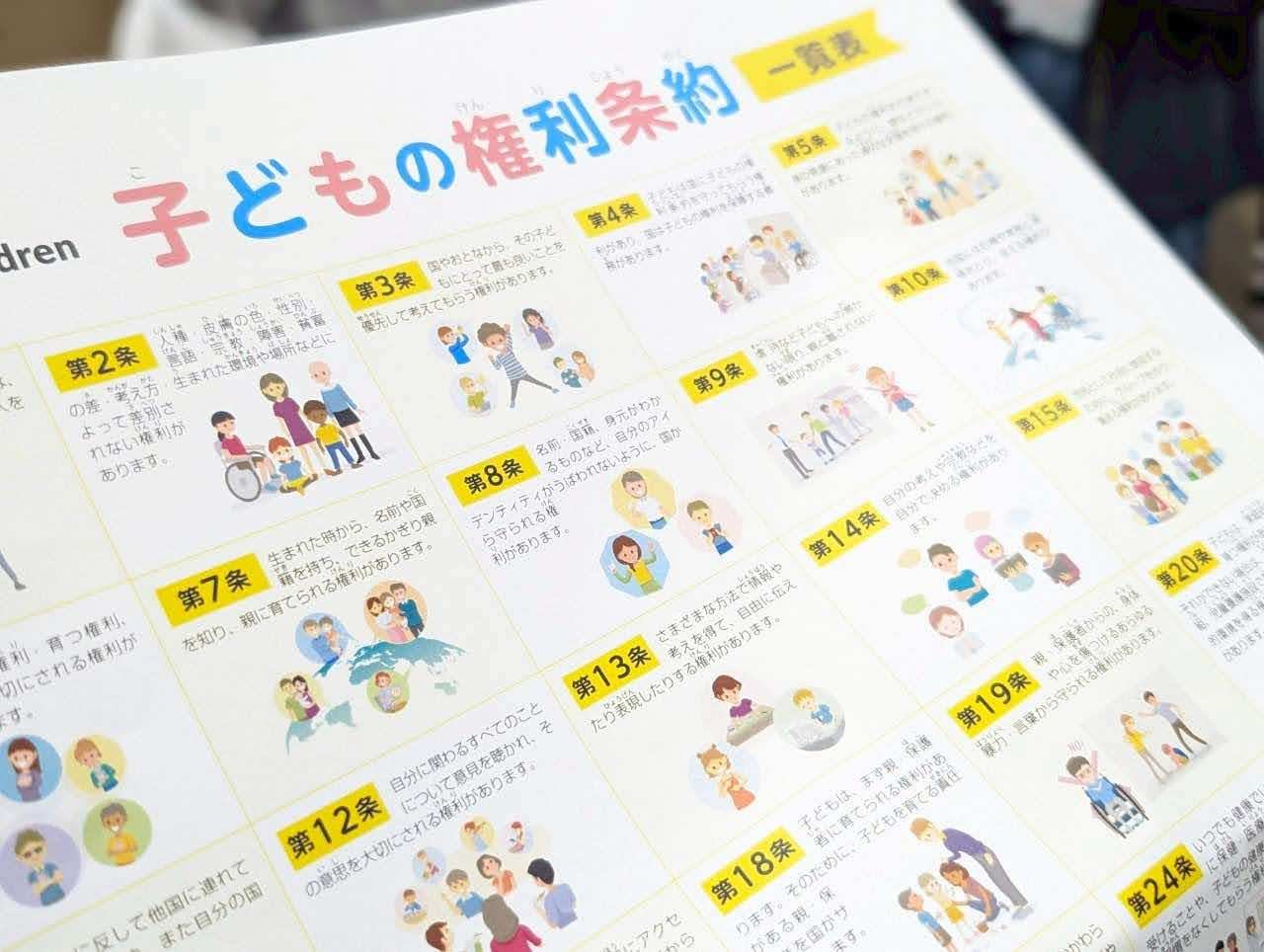

「子どもの権利条約」の条文をすでに学んできたユースたちだからこそ、今度は実際に起こりうる状況に「子どもの権利」をどのように当てはめればよいのか(あるいは、当てはまらないケースがあるのか)を考えアウトプットしていきます。

運営スタッフの大人たちも一緒に議論することで、保護者や大人からの視点も加わり、より広い視野で意見交換することができていました。また、意見を発表するだけでなく「この問いは子どもの権利条約の何条に関わるだろうか?」という観点で確認し、条約への理解も深めました。

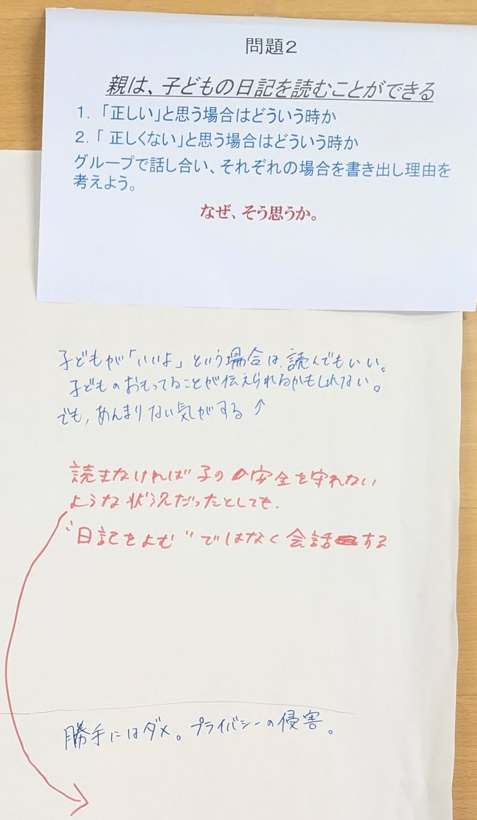

▲「親は、子どもの日記を読むことができる」というテーマ。子どもの権利と親の責任の両方の観点から議論し、会話の重要性にも気づくことができていました。

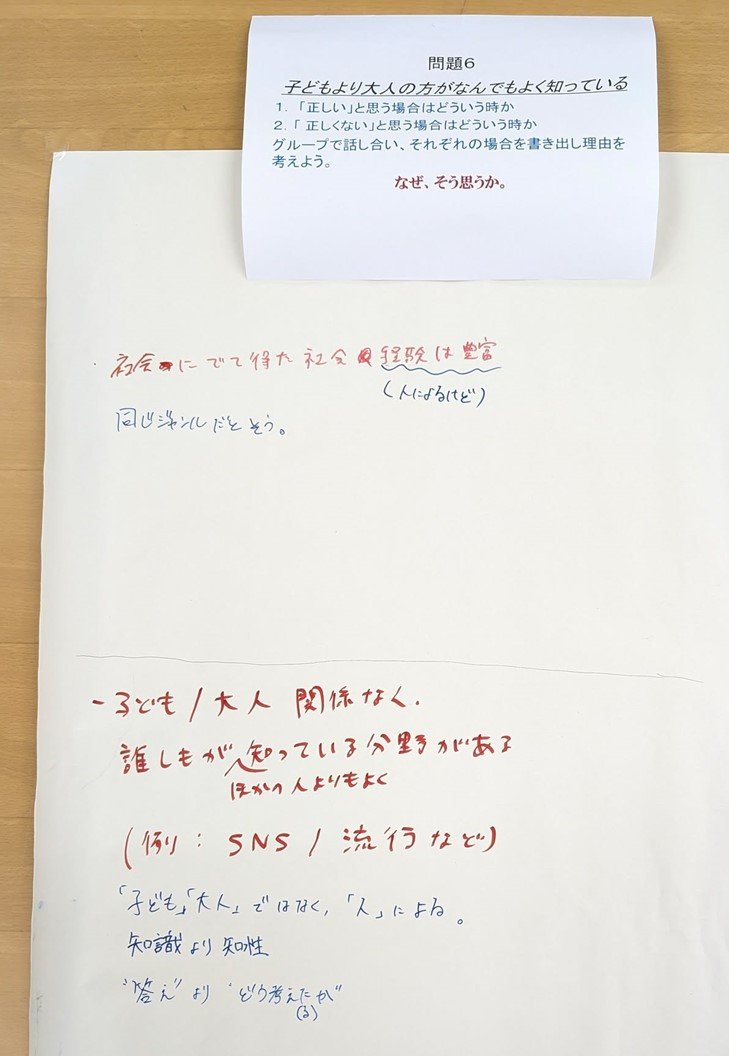

▲「子どもより大人の方がなんでもよく知っている」というテーマ。「知っていること=正しいこと とは限らない」こと、「人によって経験することが違えば、得られる知識や知恵も違う」こと等、深い議論に発展していました。

ワークショップを終えた参加者たちからは、

「 子どもの権利条約について、具体的な状況に落とし込んで考えてみると、自分も過去に経験したことがあるかもしれないなと、身近に感じることができた。」

「 人によって意見が違ったり、より深い意見を知れたりしたので、今後に生かしたい。」といった声がありました。

参加者の声を聴いた菊池さんは、「条約はもちろん大切だけれど、現場には様々な条件があって、必ずしもすべてを満たすことができないジレンマを感じることもある。大事なのは大人とこどもがお互いに考え、知恵を出し合い、できることから実現していくこと。そのプロセスを大切にしてほしい。」と締めくくりました。

ワークショップを通して、「子どもの権利条約」をよりリアルで身近なものとして捉えることができました。 また、活発に意見交換する姿から、トロントで「こどもアドボカシー」を実践した経験が着実にユースたちの力になっていると感じ取ることができました。

■すべてのプログラムを振り返り、ユースたちが得た学び

最後に、プログラム全体を振り返り、未来の自分について考える時間を設けました。ユースたちの声を一部ご紹介します。

「参加前は、こどもアドボカシーについて知らず、自分にできるかどうか不安もありました。いろんなワークショップで自分の意見を話す力がついたと思います。今、学校で「こどもアドボカシー」をテーマにしたプロジェクトに取り組み始めています。大学に進学しても世界とのつながりを意識して学んでいきたいと考えています。」

「カナダの人たちが、私たち日本人に対していやな顔せずに受け入れてくれたのが印象的でした。誰かに頼ることや、自分の気持ちを伝えることが難しかったけれど、うまく言葉にして伝えられるようになりたいです。これまで看護師を目指していたけれど、この研修を通していろんな働き方があることを知りました。介護福祉士の資格を取ってみたいとも考えています。もっといろんな経験をして、自分が幸せだと思う暮らし方をしたいです。」

もともと「誰かの役に立ちたい」という意識がある参加者たちでしたが、このプログラムを経て、それぞれが思い描いていた進路のイメージを飛び出して、新しい夢や目標に向かって踏み出し始めていることが分かる嬉しいエピソードが多く聞かれました。

第1回の事業を終え、これまで自己決定や意思表明の機会が限られていた日本のユースたちが、自分の声を自分の言葉で伝える姿に、大きな変化と成長を感じることができました。

トロントでの現地ユースたちとの出会いや、自己発信の経験は、「自分の声には価値がある」「自分の人生は、自分で主体的に考えていくものだ」という実感を参加者たちに与えてくれる貴重な機会となりました。

2025年度、第2回の活動がスタートしています。新たな参加者たちと対話を重ね、自分の声を知り、それを表現する力を伸ばしてもらえるような、有意義な活動にしてまいります。

構成/中屋葉月