コラム

防犯 高めよう!こどもがもつ防犯力!

専門家コラム:防犯編VOL.90

担当:市民防犯インストラクター 武田信彦

こどもの安全には、こども自身の防犯力向上が必要

2025年も前半を終え、暑さとともに後半がスタート。夏休みをむかえ、こどもの安全について気になる時期でもありますね。こどもの安全は、学校や家庭、地域などみんなで守るとともに、こどもたち自身の防犯力を高めることも欠かせません。

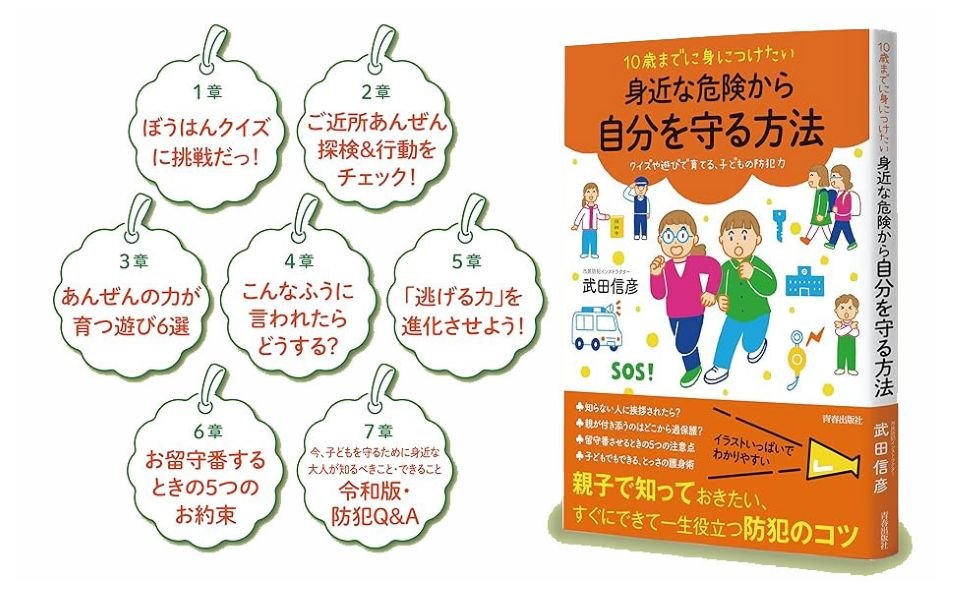

6月24日に発売された新著『10歳までに身につけたい 身近な危険から自分を守る方法(青春出版社)』ではこどもたちの防犯力向上のために大切なことをまとめています。「10歳までに身につけたい」シリーズの最新作として、こどもたちの防犯力向上をめざした一冊です。著書は5年ぶり6冊目となりますが、こどもの防犯対策に関する本は、初著以来14年ぶり。これまで得た経験や知見をベースに、時代の変化も反映しつつ、市民防犯の視点から内容をまとめました。

おこさまが読みやすいよう、マンガやイラストが豊富に使われており、自分を守るための基礎的な考え方から具体的なコツ、さらに、危険から逃げるための技も図解しています。保護者の皆さまへの解説も併記しているので、防犯指導のポイントも理解していただけます。また、防犯教育を実践する教職員の皆さま、防犯施策に取り組む自治体や教育委員会など関係機関の皆さま、さらに、通学路の見守りや地域活動をとおしてこどもたちを見守るボランティアの皆さまにもお役立ていただける内容です。

本の後半では、講演や研修で寄せられる防犯への疑問について、Q&A方式でまとめています。そもそも、なぜ防犯が必要なのか?見守り活動のポイントとは?防犯アプリは役に立つの?などなど、気になることをわかりやすく解説しています。

不審者に気をつけろ...では育まれない防犯力

もうひとつ、この本がめざしたことがあります。すでに当コラムでも指摘していますが、"助け合い"と"警戒心"のバランスをとることです(コラム87参照)。私は、こどもたちへ防犯を伝える立場として、「人との接し方」が育まれる前に「人とのコミュニケーションを避ける」傾向がこどもたちに広がっている現状を危惧しています。実際に「こどもたちと接しにくくなった...」「あいさつへの返事がない...」「警戒されているようで、見守りがしにくい...」といった悩みを抱える防犯ボランティアの方たちと大勢出会っています。その声は、年々増えているように感じます。背景には、こどもたちへの防犯指導において「不審者に気をつけろ」「知らない人に気をつけろ」といったメッセージがいまだに多用されていることにも一因があると考えられます。

犯罪被害リスクが高まる「こどもだけになる瞬間」が増えているにも関わらず、「知らない人とはコミュニケーションをとらない」といった意識をもつことは、地域の見守り・助け合いの底力を弱体化させます。そして、「こどもだけになる瞬間」はさらに広がり、悪意・犯意ある者たちが子どもへ近づきやすい環境を生み出すという悪循環におちいる危険性もあるのです。

いま、地域の皆さんの善意や優しさによる見守り・助け合いは、こどもたちを守る防犯力として欠かせない存在です。この本の中では、あいさつの大切さやあいさつの仕方をはじめ、声かけをされた際の振る舞い方も解説。地域での見守り・助け合いをベースとした防犯力向上のポイントをまとめています。

自分を守る防犯力を元気に!

残念なことに、こどもをねらった悪質な声かけや犯罪は後を絶ちません。悪意・犯意をもつ者が接触してきた際は、こども自身が防犯力を発揮することがもとめられます。

こちらのコラムでもくり返し解説していますが、こどもがもつ防犯力について、とくに大事なポイントをまとめます。くわしくはコラム64等を参照ください。

- ひとりにならない

- まわりを観察する

- さわられない距離感を保つ

- 危険からは逃げる

- 助けて!を伝える

おもに外では「ひとりにならない」を意識することが防犯対策の第一歩。おこさまと一緒に、なるべくひとりにならないための道選びや振る舞い方を考えてみましょう。

防犯力の基礎は、「まわりをしっかり観察する」こと。「だるまさんがころんだ」で振り返る練習をするなど、まわりを観察する練習をしてみましょう。

人とあいさつする際などは、さわられない・つかまれない距離を保つことが重要です。大人の手が届かない程度の長さを確認してみましょう。

「怖い」と感じたら、すぐに逃げましょう。日ごろから、「助けてくれそうな人」がどこにいるのか、おこさまと一緒に確認することをおすすめします。

危険を感じたときは、迷わず防犯ブザーを鳴らす、近くにいる人に大きな声で助けをもとめましょう。また、まずは逃げて、保護された際に情報を伝えることもよいでしょう。

さらに、防犯力として欠かせない力が「違和感」です。つまり、「あれ、変だな?」と感じられる心のバロメーターのこと。年齢や性別、外見等にとらわれることなく、その人の言動を観察して判断することがもとめられます。あいさつや健全な会話の範囲であれば応対もOKですが、誘ってくる、お願い事をしてくる、2人だけになろうとする...など、違和感を覚えた際には、「できません!」と断る、逃げる、助けをもとめるなど、こども自身の防犯力を発揮する必要があります。

身を守るための「違和感」は、身近な大人とともにくり返し練習・確認することで育まれます。「こんなとき、どうする?」といった視点でシミュレーションすることがおすすめです。本の中では、いくつかの事例をもとに、対応のコツを解説しています。また、万が一の際にこどもができる「逃げる技」も解説していますので、ぜひ参考にしてください。

いま、こどもたちを守るべき存在の教員による盗撮等の犯罪が相次いで報道されています。

とてもショックなことですが、こどもへ悪意・犯意を向ける者がどこに存在しているのかわからない...といった現実も知っておくべきです。防犯対策上、[聖域]=根拠なき安全の基準...を設けることは、防犯力を弱めてしまうことにつながります。「不審者」「知らない人」といったワードを用いた瞬間、逆説的に「聖域」を生み出していることに気づくべきです。

想像力をフルに使い、社会と個人が悪意に負けないよう防犯力を発揮することがもとめられています。

武田 信彦 さん

犯罪防止NPOでの実践活動を経て、2006年よりフリーの講師として活動。「市民防犯」のパイオニアとして全国で講演やセミナーなど多数実施するほか、中央省庁の助言も務める。こどもたちを対象とした体験型の防犯セミナーも好評を得ている。著書には「活かそうコミュ力!中高生からの防犯」(ぺりかん社)ほかがある。